Октябрьская революция меняет жизнь страны кардинальным образом, затронув, среди прочего, и праздники, всегда играющие важную роль в самоидентификации любого социума. Это аксиома политики - новая власть неизбежно вводит свои и вытесняет или трансформирует старые праздники, форматируя их под собственную систему ценностей.

Любителям ёлки – символа праздника религиозного - в условиях победы режима, одним из главных принципов которого был провозглашен атеизм, было о чём волноваться, если бы праздники вообще кого-нибудь заботили в это тревожное и тяжелое время. Но сперва немного предыстории…

Ёлка-1914 - 1917: " вражеская забава".

Сразу после революции никаких претензий к ёлке высказано не было, наоборот, новая власть отменила более ранние запреты на установку ёлок, появившиеся в патриотическом запале Первой мировой войны, когда ёлке припомнили немецкое происхождение. До открытого запрета Синода на ёлки в общественных местах дело дошло в 1916 г., но на практике ситуация не была так уж печальна: царская семья посещала ёлки в ряде госпиталей, следовательно, они были, пусть и в полулегальном статусе. Да и открытки «С Рождеством Христовым!», выполненные в военном антураже, сохранились в изобилии. И это неудивительно, уж слишком полюбился и стал совершенно «своим» - важным и необходимым для миллионов людей – этот зимний праздник.

Рождественская открытка времен Первой мировой.

Источник фото: pinterest.ru

Ёлка -1919 - 1922: "подарок Ильича".

Ленин на ёлке в Сокольниках. Худ. Н. Жуков.

Источник фото: pinterest.ru

И вот теперь свершившаяся революция разрушила это неравенство. Следовательно, идея устроить ёлку, доступную для детей из народа, лежала на поверхности. Первую одобренную новой властью ёлку организовали в лесной школе в Сокольниках в январе 1919 г. Её инициатива исходила от В. И. Ленина, который принял в организации и проведении активнейшее участие: закупал подарки и лично приехал на праздник. Его настроение не испортило даже случившееся по дороге экстраординарное происшествие, когда на машину вождя напали вооруженные грабители, забравшие авто, из-за чего он опоздал на четыре часа. Гвоздем праздничной программы был школьный спектакль, а затем в ней приняли участие известные оперные певцы и музыканты. Ленин водил с детьми хороводы, играл в кошки-мышки, дарил подарки. А потом все пили чай с вареньем и орехами (по крайней мере, так это выглядело в канонической версии события, изложенной его личным секретарем В. Д. Бонч-Бруевичем). А центром праздника стала ёлка, украшенная самодельными игрушками, флажками и золоченой звездой. По этому рассказу можно судить, что хотя праздник и состоялся 6 января по новому стилю (т. е. в канун старого Рождества), в его ходе не было и намека на религиозный первоисточник. Просто детский добрый праздник, развлечение для детей в стране, где пришла к власти самая народная и справедливая власть. Позднее, даже его упоминаемая дата переехала на другое время – на памятной доске на здании школы было указано, что приезд Ленина на ёлку состоялся 19 января 1919 г.

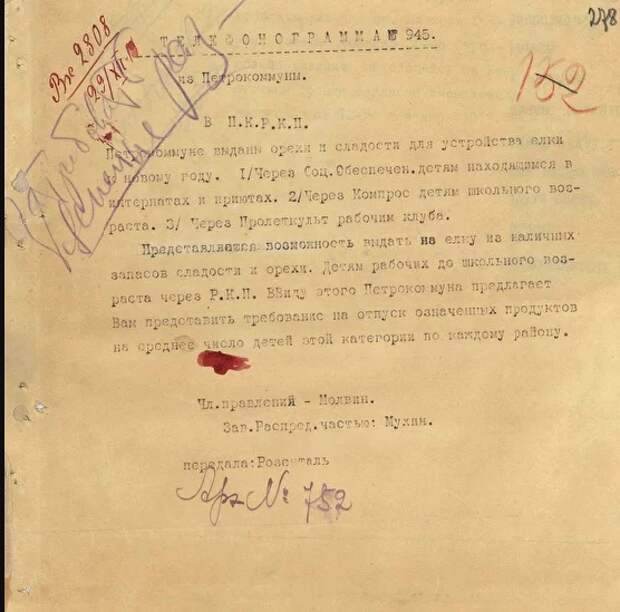

Телефонограмма, предписывавшая раздачу Петрокоммуне орехов и сладостей для устройства ёлки к новому году в Петрограде. Декабрь 1919 г.

Источник фото: pinterest.ru

После первого удачного опыта, проведенного на самом высоком уровне, была предпринята попытка распространить эту практику празднования Нового года по всем детским организациями республики и даже в это голодное время стремились изыскать хоть какие-то резервы (орехи, сладости). И всё же в эти времена физического выживания ёлка по понятным причинам была скорее исключением, бережно хранимым осколком былой стабильной жизни и в силу этого потрясала очевидцев необычайно. В каком-то смысле она играла роль "якоря", который помогал обрести почву под ногами и обрести надежду на то, что все образуется, и впереди есть будущее. У Корнея Чуковского в дневниках есть потрясающий рассказ о том, как его дети несколько месяцев собирали сухари из своего школьного пайка, чтобы разложить их, упаковав в фунтики, как подарки для родителей под ёлку. Сами ёлки той эпохи, по выражению того же Чуковского - "маленькие, пролетарские", настольные - по 15 копеек за штуку.

Ёлка - 1923 -1929: "религиозный хлам" и диверсия против природы.

С окончанием гражданской войны быт потихоньку налаживается, и, кажется, что ёлка скоро начнет возвращаться на былые позиции, но именно в этот момент - в 1922 г. - начинается кампания за преобразование праздника Рождества в «комсомольское рождество». Атеистическое государство разворачивало наступление на последний оставшийся от прежнего режима официальный институт – церковь. Ставилась задача её изоляции, вытеснения религии из бытовой повседневной жизни граждан.

Комсомольским организациям предписывалось организовать празднование нового эрзац-заменителя христианских святок в первый день Рождества, которое все еще оставалось нерабочим днем. В задуманный план мероприятия входили и официальные доклады с разоблачением социально-экономической подоплёки праздника, которые зачитывались в игровой форме - от лица жрецов из древнего мира. Затем переходили к спектаклям и сатирам на актуальные темы. Позже планировались уличные мероприятия – шествия с факелами, карнавалы и «комсомольские ёлки». Участники этих сатирических маскарадов облачались в самые немыслимые костюмы: Колчака, Деникина, Чемберлена, нэпмана и кулака, всех языческих богов сразу и даже изображали рождественского гуся с поросенком. И повсюду в качестве обязательного элемента присутствовала ёлка, которой пытались придать новое содержание. На бумаге все выглядело продуманным, но вскоре власть должна была признать, что эрзац-праздник вышел натужным и не сумел привлечь большого количества участников. И тактику антирелигиозной пропаганды пришлось срочно менять.

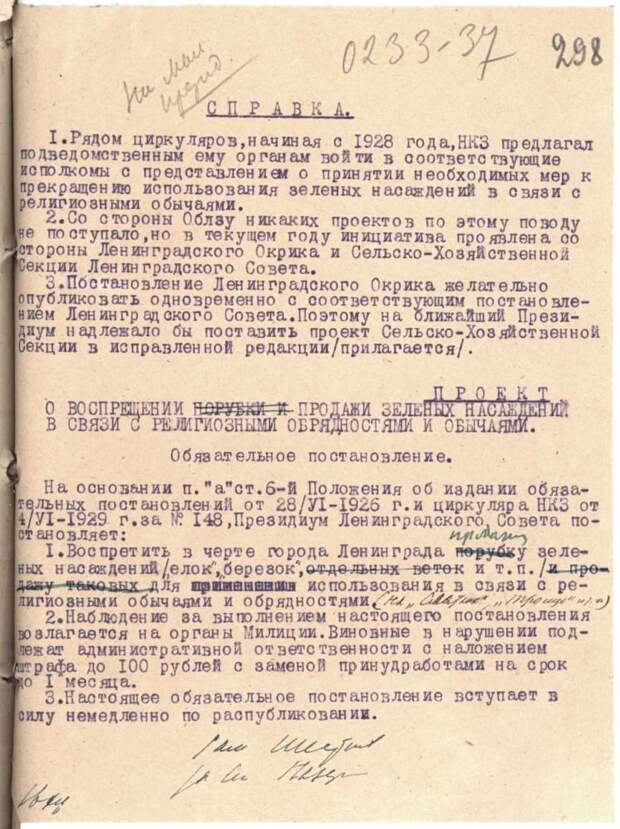

Проект документа о запрете порубки зеленых насаждений (ёлок и берез) в связи с религиозными обрядами. 1929 г. Источник фото: fontaka.ru

Проект документа о запрете порубки зеленых насаждений (ёлок и берез) в связи с религиозными обрядами. 1929 г. Источник фото: fontaka.ru Наконец, в сентябре 1929 г. празднование Рождества было запрещено окончательно на всей территории Советского Союза. Для проверки того, насколько успешно реализуется эта инициатива властей стали создаваться своеобразные «летучие отряды» - патрули из комсомольцев и профсоюзного актива, которые ходили по домам и проверяли, нет ли у нарушителей тайно поставленной ёлки - "религиозного хлама", "дурмана", с которой и берет начало вредная религиозность детей. Сам праздник Нового года (пусть он и был рабочим днем!) конечно, никуда не делся – были карнавалы и вечера, лыжные праздничные походы и зимние костры, только ёлки в публичном пространстве все эти годы не было! Ёлка - 1930- 1935: "в неглубоком подполье".

Значит ли это, что ёлку не ставили никто и нигде? Конечно же, нет! Многие вспоминали о ещё одном неожиданном повороте в «ёлочной» судьбе – «она ушла в подполье». Несмотря на то, что за это можно было легко поплатиться работой, а то и ещё чего похуже, в семьях, чтящих традицию, и совсем не обязательно глубоко религиозных, чаще, из среды интеллигенции, новогоднюю ёлку ставили тайно, за плотно задернутыми шторами, стараясь не приглашать в гости случайных людей. Часто «в преступную схему» был включен и дворник, который выезжал в лес, срубал там деревце, перерубал пополам для скрытности, чтобы можно было легко засунуть в небольшой мешок. А уж на месте снова скреплял деревце планками, и свежая лесная ёлка радовала домашних. Так родители хотели дать возможность и своим детям ощутить то волшебное чувство счастья и радости, которое помнилось им по своим детским годам. Иногда ёлка «проскальзывала» и в публичное пространство в виде иллюстрации в книге, а иногда и в текстах воспоминаний, как рассказ о той самой сокольнической ёлке Ленина, опубликованный В. Д. Бонч-Бруевичем в 1931 году. Встречаются даже свидетельства, что ёлку на протяжении всего времени наряжали и в семье самого Сталина. До 1931 года это делала его жена – Надежда Аллилуева, затем – няня детей Александра Быченкова. В новогоднюю ночь в дом приглашали и немногочисленных гостей. Ёлка - 1936 -1941: "хорошая советская ёлка во всех городах и колхозах!".

«Идет высокий сутулый человек с хмурым озабоченным лицом, но лучистыми глазами и несет большую новогоднюю елку с пятиконечной звездой». Дружеский шарж Бориса Ефимова. 1935 г. Источник фото: pinterest.ru

Конечно, еще более красноречивым свидетельством этого является тот факт, что буквально в один день, как писали в том же самом номере «Правды» от 28 декабря 1935 г., были организованы по городам елочные базары, а во все детские учреждения улетели телеграммы, в которых предписывалось немедленно нарядить «амнистированные» деревья и провести детские праздники по полной программе. Школы, катки, детские сады, дома пионеров, библиотеки и театры – все они в один миг наполнились свежим хвойным запахом, счастливым гомоном детворы, радостно бросившейся изготавливать елочные украшения и тут же водружать их на мохнатые зеленые лапы елей.

В срочном порядке было налажено производство елочных украшений, не только традиционных шаров и шишек, но и на самые актуальные сюжеты – «полярники на льдине», «пограничник Карацупа со своим псом Ингусом», всеми любимые тогда дирижабли, самолеты и танки, ну и конечно, всегда популярные фигурки красноармейцев и барабанщиков. Но стеклянные игрушки стоили дорого и выпускались ограниченным количеством, наиболее популярные - делались из картона и прессованной ваты. Уже в 1937 году газеты сообщали, что продается к Новому году около 120 видов игрушек. К ним обязательно добавлялся блеск свечей и электрических лампочек; в окрестных лесах, позабыв о былых «экологических» упреках и предостережениях, тут же было вырублено много тысяч деревьев, а для детей снова начали готовить подарки – новогодние коробочки со сластями: конфетами и пряниками.

Для того, чтобы окончательно легитимизировать ёлку в жизни советских людей, необходимо было полностью предать забвению связь ёлки с Рождеством. Само рождественское дерево было превращено в атрибут светского, можно даже сказать, государственного праздника Нового года, вместе с Первомаем и Октябрем вошедшего в триаду главных праздников страны. Вифлеемскую звезду, которую, по легенде, предложил еще Мартин Лютер в далеком XVI веке, легко заменили на пятиконечную красную – такую же, как знакомые всем рубиновые звезды, сиявшие в небе над Москвой на кремлевских башнях.

Самые популярные игрушки, конечно же, с советской символикой! 1937 г. Источник фото: pinterest.ru

Самые популярные игрушки, конечно же, с советской символикой! 1937 г. Источник фото: pinterest.ru

И совсем неслучайно на открытках и новогодних плакатах появился именно любимый «вождь всех народов», и вне всякой конкуренции среди украшений были елочные гирлянды с еще одной знаменитой и теперь фразой: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».

В целом, по всей советской стране вновь признанный праздник ёлки встретили с огромным искренним и только усиливавшимся год от года «ёлочным энтузиазмом» - с шуточными стихами, самодельными игрушками, подарками, весельем и глубокой убежденностью: "...мы живём в лучшем из всех миров!". И никто не знал, что на пороге стоит уже совсем другая – военная - жизнь, в которой, посреди всех ужасов, тягот и испытаний, все же найдется место и для вернувшейся в советский мир ёлки! Продолжение следует.